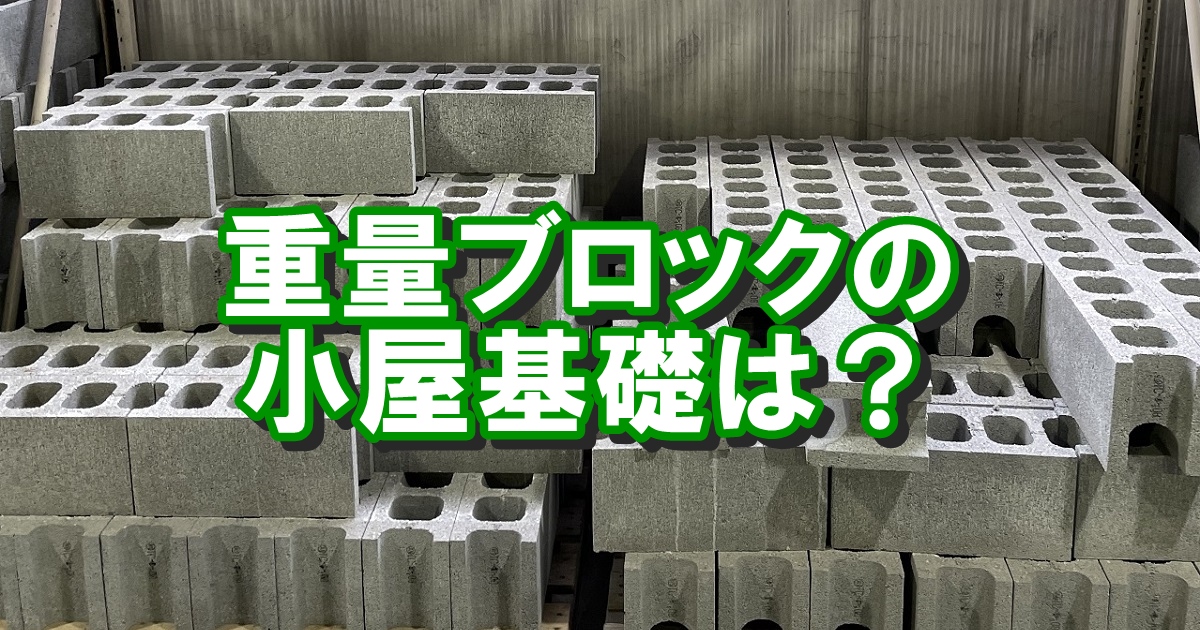

三畳くらいの物置小屋を

作りたいんだけど、

基礎をどうすればいいか

わからなくて…?

こんな質問をいただきます。

最も簡単に小屋の基礎を作るのは、

重量ブロック(基礎ブロック)を

利用する方法です。

山小屋で小さな小屋を作るのでしたら、

重量ブロックの基礎でも良いかもしれません。

建物に関する法律では

重量ブロック基礎を建物の基礎として認めていません。

そのあたりがDIY計画する皆さんの

心配になっていると思います。

ただ、実際に街を見渡すと3坪以下の物置小屋で

重量ブロック基礎を見かけませんか?

(私は住居で見たことがあります…)

重量ブロック基礎は置くだけなので簡単です。

ですが、

作る前に考えておかなければならないことがいくつかあります。

重量ブロックを小屋の基礎として使うときの注意点をまとめてみました。

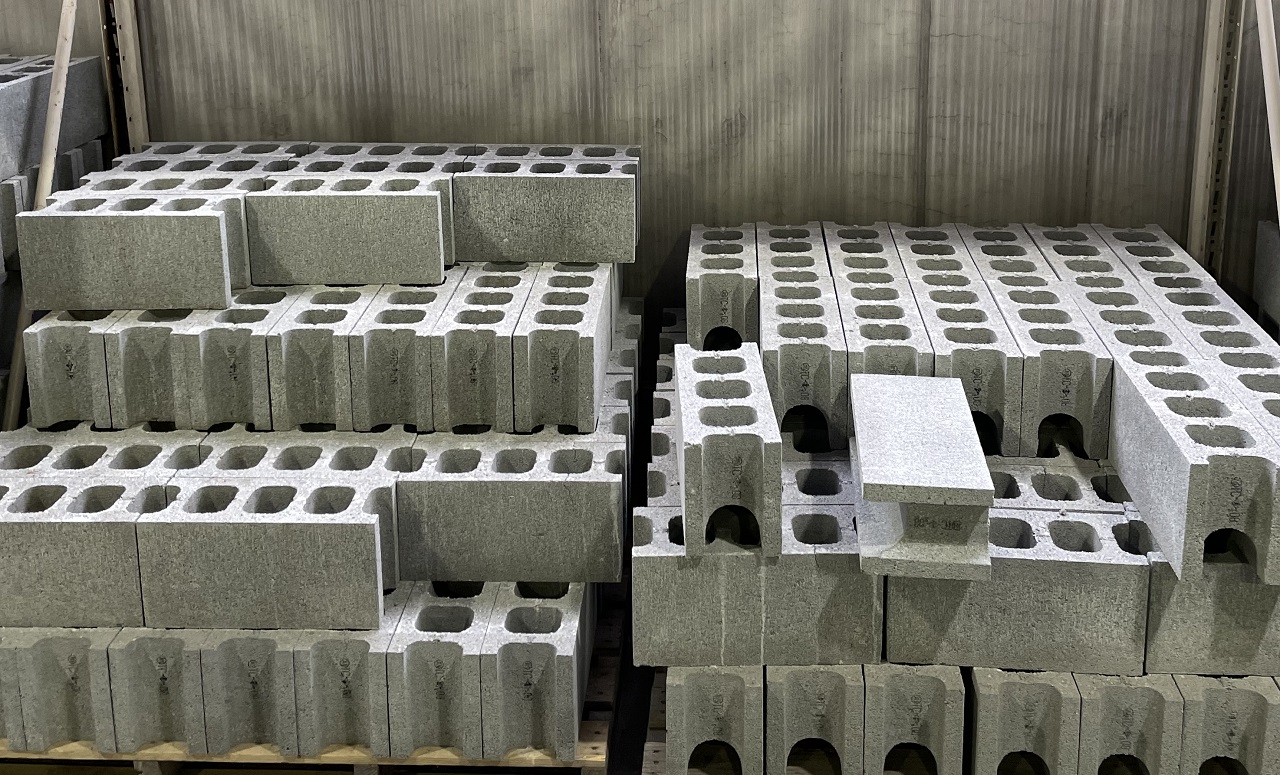

重量ブロックとは

JIS(日本工業規格)で規定されたコンクリートブロックには、

A種、B種、C種などがあり、

それぞれ圧縮強度と単位重量の違いがあります。

軽いA種は軽量ブロックと呼ばれ、

重量が重いC種が重量ブロックと呼ばれてます。

住宅のブロック塀で積み上げて使われてるのは

C種の重量ブロックの方です。

小屋の基礎として利用するのは

使い方として例外的です。

躯体の重量が集中してかかると

重量ブロックは簡単に割れてしまいます。

重量ブロックを利用して小屋の基礎を作る時は、

均等に荷重がかかるように、また、

水平に気を配って設置しなければなりません。

重量ブロックの強度

重量ブロックのA種やC種などは、

その種類により、ブロックの強度が違います。

C種が強度が高く、A種の約2倍あります。

強度的に小屋の基礎ブロックとして利用できるのは

C種の重量ブロックです。

A種は強度が弱いので、基礎として使わないようにしてください。

C種重量ブロックの公表されてる圧縮強さを8N/mm2とした場合、

おおまかな概算ですが

1個当たり100kgくらいには耐えられると思います。

しかし、積雪、小屋の傾きや基礎の沈下によって

1個の重量ブロックに荷重が集中してしまうことがあります。

1個当たりの耐荷重は数十kgにとどめ、

重量ブロックの個数を求めて設計しましょう。

人が一人乗っても壊れないことを想像すると

強度がわかりやすいと思います…。

重量ブロックのサイズ

重量ブロックには高さが10~15cmのものがあります。

半分に切られた半切り(19×19cm)という小さなブロックがあります。

床下の空間は雨水のはね返りや通気性を考えて、

15cmのブロックを選んで、床下の通風を

確保することが望ましいと思います。

ただし、床面も高くなるので

ステップやスロープ(自転車等を格納する場合)設置を検討しましょう。

半切りのメリットデメリット

半切り重量ブロックは軽くて運びやすく、

水平に設置するのも作業がラクです。

締め固まった地盤なら

半切ブロックを設置するのがおすすめです。

一方で、雨後にぬかるむ土地や農園などでは

半切りがおすすめできません。

半切りブロックに人が乗ると地面に

めり込んでいくような軟弱な土地では使用を避けましょう。

地盤に接する面積が半分になる訳で、地盤が軟弱な場合は

地盤改良して支持力を上げるか、

半切りブロックを避けて通常サイズのブロックにしましょう。

重量ブロックでも小屋を固定しよう

重量ブロックを小屋基礎にする時の最大の問題は、

小屋と固定していないことです。

強風や地震対策として四隅の基礎だけでも

羽子板付き束石を使ったり、地盤と

直接固定する工夫をすべきでしょう。

羽子板付き束石とは、束石の上部に金属のプレートが付いて

床資材と固定できるタイプの束石です。

「ビス止めホールダウン建築金物」と呼ばれる金具を利用して、

直接地盤と固定して備える方法もあります。

重量ブロック基礎の注意点

一見すると簡単そうな重量ブロックを利用した小屋基礎ですが、

設置する時のコツや注意点を紹介します。

例えば、設置場所に高低差10cm程度の傾斜がある場合、

重量ブロックはどのように置いたらいいでしょうか?

傾斜地のブロック基礎

雨水が滞留する所は、木部防腐の観点から

木製建物に良くありません。

その点、傾斜地は排水が早くて好条件です。

高低差10cm程度なら重量ブロック二段積みで調整が可能で、

水平器を使って計算して必要な高さを割り出すと良いでしょう。

基礎ブロックの高さが高くなると地震や強風で

ズレる可能性が高くなるため、

羽子板付束石を併用するのも良いでしょう。

設置のコツは中央部の基礎を少しだけ高く設置することです。

外周基礎は躯体完成後も高さ調整が可能です。

手が届かなくなる中央部の基礎にしっかり床材をのせる事が大切です。

砂やモルタルを利用しよう

基礎ブロックの水平設置は慣れるまで難しいものです。

全ての基礎は一面として水平に設置しつつ、

個別の基礎も水平に置かなければなりません。

微妙な調整が求められます。

一見、難しそうですが粒子の細かい砂や

モルタルは微調整できて初心者向きです。

土質の排水性が高まり、

地盤の締め固めにも効果がありおすすめです。

重量ブロックの水平を出す良い方法は?

古くから伝わる方法ですが、基礎を水平に設置するには

ホースと水を使う「水盛り」が一般的です。

バケツの水を透明ホースで吸い上げて

水位でレベルを合わせる方法です。

今は便利なレーザーの水平器もあります。

外壁材を張るときや内装仕上げでも使えますが、

レーザー水平器が無くても

従来の水平器などで何とかなります。

予算の都合に合わせて購入を検討してください。

地盤が柔らかくて心配…

軟弱地盤に基礎ブロックを設置する時は、

地盤改良しなければなりません。

沈下防止のために転圧作業が必要です。

設置前に砂利や栗石などを敷き詰めて水はけを良くします。

設置面積は広い方が沈下しにくいので

軟弱地盤では「半切り」ではなく

通常サイズの重量ブロックを使ってください。

特に畑等は柔らかいので、小屋完成後も1年ごとに

基礎沈下を確認し、ジャッキなどで基礎調整をしながら

地盤の安定を待つ方法が合理的です。

寒冷地の基礎は

氷点下になる冬季には凍上して

基礎ブロックが持ち上げられることがあります。

凍上とは霜柱などで基礎ブロックが持ち上げられる現象です。

1~2cmも浮き上がることがあります。

凍結深度が約60cmの地域で、基礎の凍上を防ぐには、

凍結深度以下の60cm以下まで掘り下げて

一体化した基礎を埋設します。

しかし、60cm近い深さの掘削や

基礎の水平調整はかなりの重労働です。

3坪以下の小屋なら凍上を無視しても…

基礎ブロックの凍上は、春の融雪時に

元に戻る場合がほとんどです。

深く掘り下げて水平に基礎設置する労力を考えると、

3坪程度の小さい小屋なら

傾いても変形しにくいように設計するのもアリです。

基礎の傾きで問題になるのは、ドアや窓が

開きにくくなる開口部です。

開口部には躯体変形の「ひずみ」が集中します。

耐力壁の面積を広くしたり、「まぐさ」で

開口部の変形を補強していれば、小さい小屋なら

凍上による変形の心配はほぼありません。

小さい小屋なら重量ブロック基礎もアリ

一坪くらいの物置をたくさん販売した当初は

四隅だけ羽子板付きやボルト付き束石で固定して、

他は重量ブロック置きにした基礎がほとんどでした。

凍上したり地震等で床部分に

破壊や不具合がおきるのではないかと不安でした。

しかし、施工した物件の事後訪問などで点検したり

アンケート回答をいただきましたが、3坪以下の小屋なら

床部分の破損などの問題はありませんでした。

長い年月で調整を

重量ブロックを使った基礎は、個別のブロックに

均等に荷重がかかるようにしなければなりません。

小屋完成後も沈下や傾きをよく点検しましょう。

1個のブロックに荷重が集中しないように、

パッキンをはさんだりして他の基礎への

荷重分散が必要です。

軟弱な地盤でも3年も経過すれば

一定の「地盤のおちつき」が得られます。

重量ブロックを基礎にする時は

長期戦で調整していくのが良いでしょう。

四隅、外周は地盤との固定を

強風や地震による被害は

思いのよらない損害のリスクがあります。

年々、強風の被害が多発していることにも

心配が募ります。

物置小屋は設置面積が狭い分、転倒に対して

対抗するチカラが弱いと言えます。

基礎の数カ所にアンカーを設置するだけでも

かなりの強風対策になります。

重量ブロックで基礎を作っても、数カ所をアンカーで

地盤と固定することは忘れないようにしましょう。

コメント