板材を重ねて張り付ける「よろい張り」は、古くからの工法です。

市販されてる外壁面が平らなサイディング張りと比較して、表面が”段々”となって木製の良さが立体的にでます。

山小屋やタイニーハウスの外壁材には合板や集成材ではなく無垢の板材が使われます。

PANELHOUSEの外壁材は北海道産カラマツをよろい張りで仕上げていました。

耐力壁となる合板をつかいツーバイフォー工法で躯体完成後に、外壁材は12mm厚カラマツ板材を30mmほど重ねるよろい張りでした。

DIYで小屋を作る時によろい張り外壁仕上げで気をつける事を紹介します。

無垢の外壁材は必ず塗装しよう

外壁材に何も塗らない無塗装ですと、カビの発生が懸念されます。

ビスや釘穴、外壁材の重ね部分に雨水が溜まりやすく乾燥しにくいので、腐朽がはじまりやすいと考えられます。

「外壁材から腐ってきた…」という事例は経験したことがありません。

それでも北側で日陰になりやすく風通しが悪い外壁面は、カビや腐朽菌が付着しやすいでしょう。

無垢板材を使って外壁をよろい張りするなら、必ず木材防腐塗料を塗るようにしましょう。

外壁材塗装は、張る前に

屋外側には出ない裏面にも塗装した方が良いのか?

という質問を受けます。

それほど大きな防腐効果は得られませんが「塗らないよりは塗った方が良い」という程度ではないでしょうか。

裏面は外気にさらされず日射も受けませんので、経年変化が起きにくいからです。

塗装に関して外壁を取り付けてからは塗りにくくなり、塗料がこぼれたり塗りムラが多くなります。

できれば外壁材は、取り付ける前に水平にして塗装してから取り付けるのがおすすめです。

無垢板は収縮膨張が激しい

無垢板材を外壁材に使うときは、収縮膨張による寸法変化に注意が必要です。

人工乾燥されている板材や製材であっても、湿度が高い時や雨が多い季節は湿気や水分を含んで膨張します。

真夏の直射日光を受けたり乾燥が続く季節は、木材内部の水分が低下して収縮が始まります。

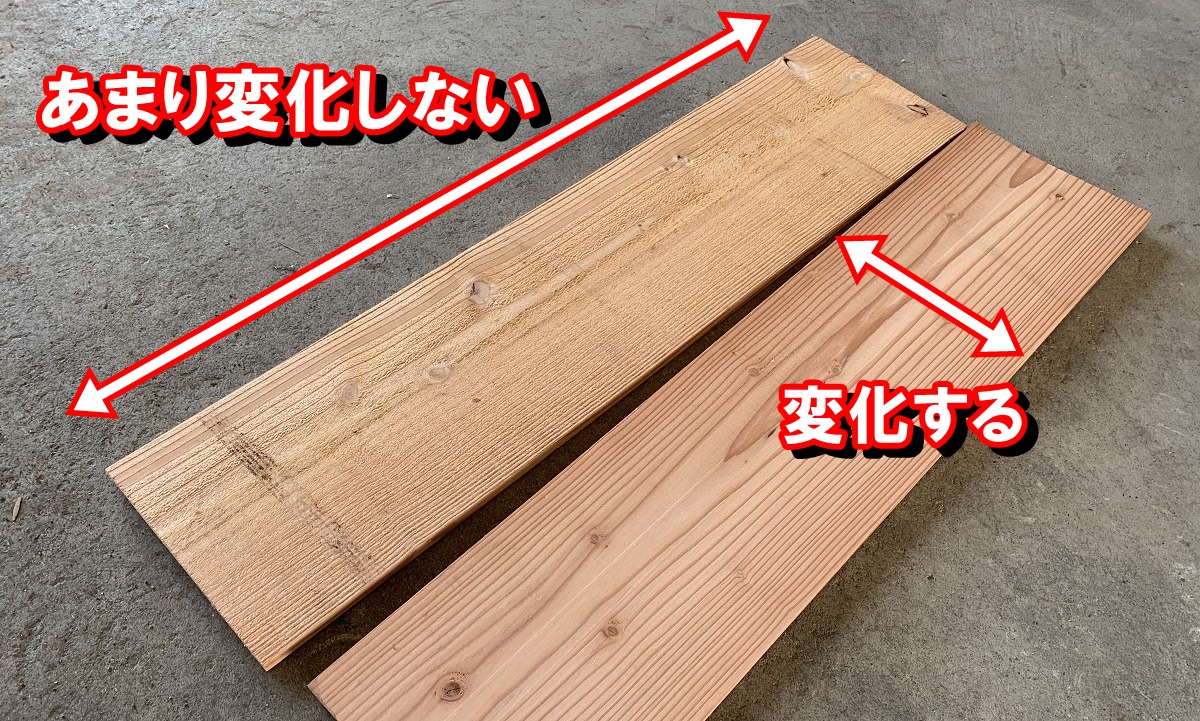

板の幅寸法の収縮が大きくなります。

無垢の外壁材は乾燥しやすく水分を含みやすいため、頻繁に体積が変化しサイズが変化することに留意しましょう。

材長方向にはあまり変化しません

収縮膨張のサイズ変化は材長方向はほとんど変化せず、板幅方向の変化は大きいです。

これは年輪の幅が収縮したり膨張するからです。

年輪の線と線の間に水分が出入りして寸法を変化させているのです。

年輪中心より外側が縮みます

乾燥による収縮は年輪外側の方が大きくなります。

無垢板材が反るのは、表裏の乾燥収縮幅が違うことが原因の一つです。

人工乾燥しても板内含水率の変化で反ることもあります。

外壁板は一般的に「外に湾曲」するように年輪外側を屋外に面するように取り付けます。

外壁材を取り付ける時の注意点

小屋の完成が近づき簡単に考えがちな外壁仕上げ。

無垢の板材を使うときにはいくつかの注意点があります。

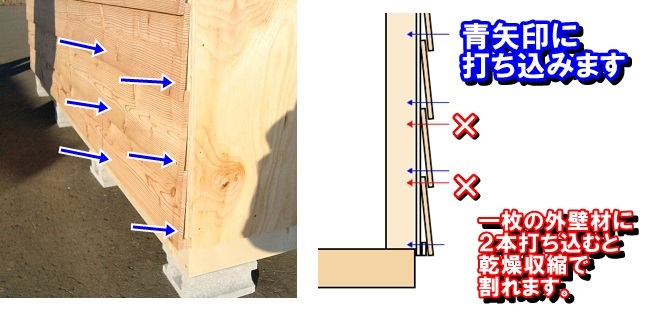

板幅方向に釘を2本打ち込まない

板材は幅寸法が大きく変化します。

幅方向に2本以上のビスで止めてしまうと、外壁材に割れが出る可能性が高くなります。

これを防ぐために無垢の外壁材を取り付ける時は、板材が伸び縮みしても良いように取り付けなければなりません。

材長方向には何本かのビスで止めてもOKです。

幅方向には2本以上のビス釘でとめることはおすすめしません。

幅方向はビス1本で外壁材を吊り下げるようなイメージで取り付けるのです。

注意!貫通と打ち込み過ぎ

よろい張りで板を重ねた部分に1本の釘で重なる2枚の外壁材を貫通させると、結果的に幅方向に2本のビス釘でとまることになってしまいます。

見た目にはビス釘が1本でとまっているように見えても、幅方向に2本なので外壁材の割れを誘引することになります。

外壁材は薄いので割れやすく、釘やコーススレッドを打ち込みすぎて割れる事があります。

無垢の外壁材にはビス釘を打ち込みすぎないように注意しましょう。

外壁材のジグを用意すれば一人でも

キットでは外壁材の働き幅(重ね幅)を規定した「取り付けジグ」を同梱して作業しやすくしてました。

外壁間隔を一定にして高さを合わせやすい取り付けジグがあれば、時間がかかりますが一人でも外壁取り付け作業が可能です。

時々、高さの確認を

乾燥材であっても無垢の木材のサイズは、誤差が大きくて精密ではありません。

2~3%のサイズ誤差があると思った方が良いです。

前記のとおり板の幅方向は収縮膨張の影響を受けやすく、一枚ごとの寸法があやしいです。

下から外壁材を張り進めていくときに、三段ほど毎に全体の高さの確認するのがうまく仕上げるコツです。

どっちの面が屋外側か?

無垢の外壁材は片面プレナー加工されているのが一般的です。

カンナがけしたプレナー加工でツルツルの面が裏側で下地壁側に取り付けられます。

つまり、屋外に出るのはザラザラした面です。

その理由は、防腐塗装するときにツルツル面よりもザラザラ面の方が塗る面積が多くなり、それだけ木材防腐剤を塗る面積が確保できるため防腐効果が高まるとされています。

ツルツル面が下地壁側になるのは外壁材を取り付けた時に面が平らになり、ぴたっと密着しやすくするためです。

メンテナンスフリーな無垢の外壁材

無垢の板は数年たつとフシ抜けがおきたり、小さな割れが急に広がってしまうこともあります。

よろい張りはどこかの段の外壁材が破損しても、その段の外壁材だけ張り替えることができる手軽さもあります。

少しコツが要りますが、外壁材の部分交換ができるのでメンテナンスしやすいです。

外壁材の節抜けを直すには?

節抜けや割れが気になる程度ならどうしたらよいでしょうか?

板材の小さな修繕のために、外壁材一枚を交換するのはもったいないですし作業が面倒です。

そんな時は「木工パテ(外部用)」をおススメします。

木工パテは乾燥が早く塗装のノリが良いです。

キレイに仕上げると補修がわからなくなるぐらいです。

よろい張りは難しくないし、安く仕上がる

無垢板を使ったよろい張りは、見た目に木製らしさがあって高級感もでます。

工夫すれば思ったより安価に仕上げることができます。

ご紹介のとおりいくつかの注意点がありますが、塗装して張り付けていくだけの簡単なDIY作業です。

長さは短くてもOK

外壁材長は長い方が張り進むスピードが早くてラクですが、曲がりやねじれも起きやすく2m以下の方が扱いやすく作業できます。

短いサイズの方が運ぶのが手軽なので、DIY初心者の方は扱いやすいかもしれません。

外壁材を買う時に長さにこだわりを無くせば安価に調達できたりしてお得です。

乱尺と呼ばれるサイズは「いろいろな材長寸法」という意味です。

野地板を外壁材へ代用するのはどうか…

大型ホームセンターで12mm厚の板材を探していたら、スギの野地板を見つけました。

本来は野地板なので屋根の下地板として使われる木材です。

板幅が180mmあったので防腐塗装すれば「外壁材に使えるのでは…」と思いました。

流通量が多い野地板の価格は手ごろです。

市販のサイデイングを使うよりも安く仕上げることができます。

私は使用したことが無いので何とも言えませんが、サイズ的にはアリだなと思いました。

小屋を作る前で興味ある方は一考されたら良いかと思います。

コメント