固定資産税は、土地や建物に課税される税金です。

マイホーム住宅の他に

店舗、工場、倉庫、その他の建物にもかかります。

固定資産税は、原則的に建物の

大きさ広さに関係なく全てに課税されます。

10m2以下の増築の場合は

建築確認申請不要!

コレはよく言われますよね。

例え、建築基準法上の

「建築確認申請が不要な建物」であっても

課税対象になり得ます。

建築確認と税金がゴチャ混ぜになって、

カン違いされている方がいます。

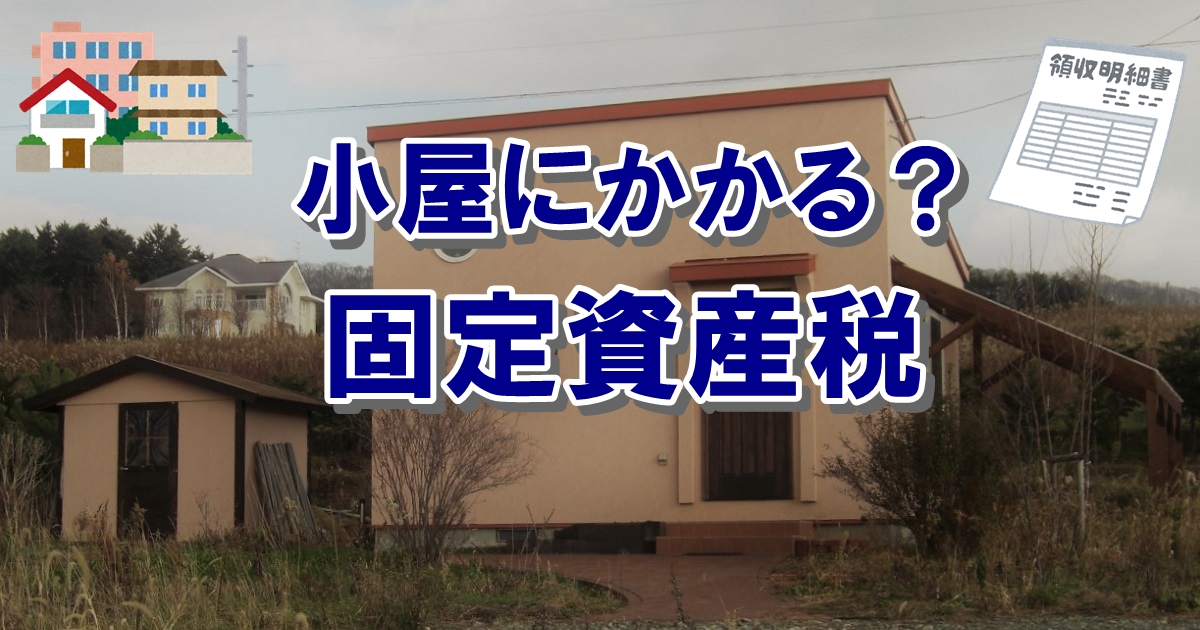

物置のような小さい小屋の固定資産税について、

実情と併せてご紹介します。

物置の固定資産税

毎年1月1日現在で、

土地、家屋及び償却資産の所有者として

固定資産課税台帳に登録されている人を

「納税義務者」と言います。

そして、その方は固定資産税を納める義務があります。

一般的に、小屋や物置は家屋として認識分類されます。

店舗やお店なら償却資産に

構築物、機械装置、工具器具及び備品などの

事業用資産で、法人税法又は所得税法上、

減価償却の対象となるべき資産は

「償却資産」として

固定資産税の対象となります。

建物という基準を満たさなくても

何らかの構築物(物置らしきもの)を、

商売で使っている実態があれば

家屋としてでなく

償却資産とみなされることがあります。

壁がないガゼボや地面に固定されていない

仮設のようなものでも、償却資産として

固定資産税がかかることもあるのです。

税率と納税方法

標準税率は固定資産税評価額に対して1.4%です。

自治体によって異なることがあり、

都市計画税0.3%(上限)がかかることもあります。

住宅には省エネルギー住宅やバリアフリーなどについて

軽減措置があります。

でも、DIYで作る小屋は基本的に

その対象にならないでしょう。

税金の支払い方法は自治体によって異なります。

一般的には6月、9月、12月、2月の四期分納と、

一括支払いがあります。

決済方法はクレジット払いやコンビニ支払いも

可能な自治体が多く便利になっています。

延滞すると7.3~14.6%の延滞税がかかります。

安くはないので期限までに必ず支払いすべきです。

物置の固定資産評価額のために材料領収書保管を

建物の固定資産評価額は三年に一度

見直される時価です。

再建築費の50%~70%が一般的です。

DIYで作った物置小屋などは

評価額の算出が難しいようです。

実地調査でのやりとりで一番多く聞いたのは

材料費基準でした。

要するに高価な材料をたくさん使ったら、

それだけ物置の価値が上がってので

評価額が高くなるというわけです。

母屋の住宅と床面積と合算して

計算し直すという事例もありました。

三坪以下のDIYで作った物置小屋なら

資材費を聞かれて、それを基準に

評価額を決めている自治体が多いです。

DIYなので人件費換算や証明をするのが

現実的に困難なのでしょう…。

材料購入した時の領収書は保管しておきましょう。

3坪小屋は課税されない?

役所の人が面倒なのか、物置だからか、

小屋の分の納付書・課税証明書が

届かなかったよ…

このように喜んでいる方がいました…。

例えば、10万円の資材費として評価額7万円と算出して

千円ほどの固定資産税となるわけです。

これには免税点と言われる

建物評価額20万円未満は課税されないルールが

影響していると思われます。

母屋である住宅と物置の床面積を合算して

「1個の家屋」として

評価されているのかもしれません。

これらは各自治体の判断なので一概には言えません。

内装設備を除いて「評価額20万円」というと、

ちょうど10m2ぐらいの資材費でしょうかね?

課税対象になる家屋3要件とは?

「家屋について固定資産税がかかるかどうか…」の

基準でつかう不動産登記規則第111 条には、

建物認定基準3要件というものがあります。

- 外気分断性

- 土地への定着性

- 用途性の有無

この3つです。

家屋として課税対象になるには、3要件

すべて満たしていることが条件となります。

1:物置小屋は外気分断性がある

屋根があること及び周壁又は

これに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、

独立して風雨をしのぐことができることを

外気分断性があるといいます。

屋根が無くて二方向の壁しか無いのでは、

風雨が吹き込みますよね。

「もはや小屋としての機能が無いのでは?」

とも思えます。

開口部が壁一面のガレージは三方向が壁なので、

外気分断性が有ると言えます。

2:強風災害の備えに土地への定着性は必要

「建物が永続的にその土地に固着して使用できる状態」が

土地への定着性です。

すぐに移動できる建物は含まれていません。

強風や台風被害が多発する近年は、

小さい物置小屋の倒壊や吹き飛びを防ぐために

アンカー基礎や羽子板付き束石を施工することが多くなりました。

これらを施工すると「物理的に土地への定着性が有る」と

判断できて、この要件を満たしています。

どんなに小さな物置でも地震や周囲への

人身物損被害を防止抑制するために、基礎の土地定着は避けられず、

この要件は防災建築の意味でも

満たさなければならないと思います。

3:用途性は外気分断性と関連

居住、店舗、その他の用途として

利用できる状態になっていれば用途性有りです。

空き家や廃屋なども含まれ、実際に

使用してるかの有無は問いません。

前述の外気分断性が有れば自動的に用途性が有りと

解釈されそうです。

小屋への課税、自治体の実情は?

私はお客様に訪問して実情を聞いたり

相談にのってきました。

2000年頃から最近まで、全国の各市町村の小屋物置への

固定資産税の取り扱いについてまとめてみます。

三坪以下なら

北海道が主ですが、三坪程度の物置なら

家屋要件を満たしていても、キットハウスには

課税されないことが多かったです。

「小屋を建ててから数年経ったけど、なんも言ってこないよ…」

という方が多いです。

(評価額の算出をよく確認しているかどうかはわかりません)

敷地、母屋の評価額や利用状況、 免税点や条例などが

関係してくると思います。

物置にキッチリ固定資産税がかけられた例は

少なかったように思います。

新築住宅の完了検査では、物置はない

皆さんは新築住宅注文時に物置も場所を考えたり注文します。

しかし、

住宅の完了検査時に物置小屋も完成していることは

ほとんどありません。

住宅メーカーや工務店は、早く完了検査を終えて

引き渡ししたいと考えてます。

物置や外構で余計な確認申請をしたくないのです。

完成したての新築住宅分譲地は、新築建物以外に

何もなく殺風景なのが普通です。

完了検査を終えてから

外構工事や物置小屋を作りだします。

中には、物置の基礎ができて資材が運び込まれていたり、

整地された敷地を見れば物置予定敷地だと

誰が見てもわかる現場もあります。

検査員だってわかっています…。

そこは見て見ぬふりで申請どおりに

新築の住宅だけの検査となります。

仮設、移動可能を主張する人も

工事現場のプレハブ扱いに慣れてる建設関係の方は、

仮設を主張して土地への定着性がないことを

訴える方が多いです。

仮設か常設かを分けるポイントは

「どの程度の時間で移設できるか?」によります。

ある自治体では、「1時間以内に移設可能なら…」と、

具体的に移設時間目安を明示された例もあります。

短時間で移設するには屋根などを

解体している時間はありません。

トラックに積み込めるスーパーハウスのように

サイズを工夫して、クレーンでも躯体がゆがまないように

考慮しなければなりません。

仮設と主張するなら、移設を前提とした

設計をする必要がありそうです…。

まとめ、物置にも課税されると考えておく

これまでご紹介のとおり、物置小屋を建てると

自動的に固定資産税の課税対象になるといえます。

実際に物置に課税されるかどうかは、

実地調査をする自治体の判断によるものと思います。

固定資産税でご近所関係悪化?

固定資産税は地方税で、国に頼らない

自治体の貴重な地方財源です。

一年に評価額の1.4%ほどの税率が高いか安いかは、

それぞれの受け止め方があるかと思います。

設備が豪華でない限り、物置小屋の課税額は

それほど高額にはならないと思います。

住宅地で物置を建てる場合、近所の皆さんは

所有住宅の固定資産税を納税しているわけで、

小さな物置であっても課税のルールから

無理やり逃れようとする行為は、

近隣関係悪化につながる恐れもあります。

「税金がかからなかったよ!」と自慢する方は

小さな納税額を得した分、ご近所の信頼喪失という

大きな財産を失っている可能性が有ります。

せっかく物置小屋をDIYして近隣の方との

話題になるかもしれないのに、納税のことで

険悪な関係にしてしまうのは

とてももったいないことです。

土地への定着性は、近年の防災上必須

課税から逃れようと、

家屋要件2の「土地への定着性」で

敢えて基礎と固定しないのは、

近年、強力化する台風や強風の影響で

近所の方々に大きな損害を与える恐れがあります。

私が小屋作りで走りまわっていた2000年頃は、

まだ異常気象と捉えていなかったのか?

あまり気になっていませんでした。

強風が多い近年にキットハウスを作った方を

訪問すると、私は、まず小屋と基礎の緊結が気になります。

山小屋のように周囲に誰もいない

建物もない状況でしたら自己責任で終わります。

しかし、市街地では他人の生命財産に

損害を与える可能性が有ります。

密集地では防災上で土地への定着性は必須と言えますので、

課税可否を問わずにアンカー基礎等で

躯体と土地の固定は必ず実施しましょう。

コメント

文量を満たすために同じ事がグルグルと書かれており、要点にまとめると1/5程度になるかと思います。

アフィ記事にしてはとても読みづらいです

自ら見直すと確かに読みにくい気がします。要点を切り抜いて削除する箇所を増やします!