2019年にキットハウスの販売をやめて在庫品の整理をしました。

残ったパーツを利用して5.4×3.6mの19m2、約6坪弱の小屋を作っています。

場所は強風豪雪地帯の北海道留萌市郊外です。

ライフラインは一切ない「小屋」です。

2021/6に基礎と床を作ってから、しばらく放置してました。

その間にネットでポリカ波板を注文したり、ビスやパッキンの付属部材を買い集めホームセンターに部材の取り置きをお願いしてました。

あちこち探しまわるよりネットや電話で確保するのが時間の節約になります。

意外と在庫が少ないもので、再入荷まで日時がかかりますので…。

一気に躯体ができあがり

予定通り2021年7月13日(火)から作業開始しました。

所用があってお昼に現場到着。

なんか不自然にブルーシートが破れています…

強風の影響とは思えないのですが。

床合板が濡れてしまった…

部材や作りかけの床を格納したシートをめくると…

カビてます…。

「合板は水濡れ注意!」と私がサイトで公開しているのにこの始末です。

原因は、カラスに突かれたような形跡もあります。

使いまわしているシートの劣化が主だと思います。

こうなってしまうと、長時間濡れた状態により木材の奥にカビが潜んでいます。

カビキラーで一時的には消えるものの、湿気があると再度カビ発生です。

過去に経験済みなのにやってしまいました…。

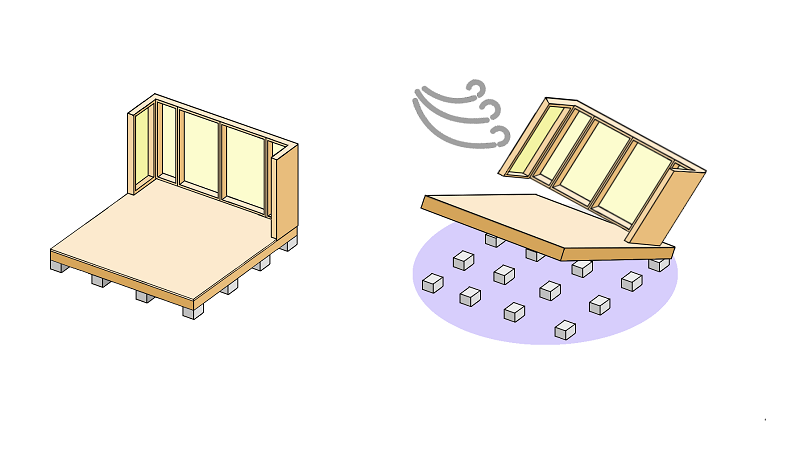

強風地では床ごと横転も

床合板の水濡れは一旦、忘れておきます…。

時間もないので小屋作りを再開しました。

床が完成しているので壁組からスタートします。

強風地で怖いのは風にあおられて、床ごとひっくり返ることです。

この日は微風でしたが、たまに突風がありドキドキです…。

風向きを確認し、壁の取付順をよく考えて作業してました。(上写真の左から風が来ます)

壁上部の高さを合わせるのがポイント

一人組立はおすすめできませんが、壁組を一人でやる時は高さを合わせるのが大変です。

これには、バールが欠かせません。

壁を持ちながら足でバールを操作して、タイミングよくコーススレッドを打ち込みます。

聞くと難しそうですが慣れれば誰でもできるようになります。

壁の連結は上部からとめていきます。

重い!5400の梁パネル

初日なので筋肉痛がないせいか、壁組があっさり終わったので一安心です。

しかし、次の梁パネルを運ぶ時に不安が頭をよぎります…。

こんなに重かったか?

おそらく、1枚30kg近くあると思います。

高さ2.4mの位置に正確に4枚も取り付けるのは時間がかかります。

落下の危険にさらされ、ココでかなり疲れました…。

不安になり、問題の屋根パネルも重さ確認

何とか梁パネルを取り付け終わり一段落つきました。

2×6材を多量に使った屋根パネルの重さが急に怖くなり、試しに一組作ってみることに…

さすが2×6!2×4とは別格に重いです。

とても一人で持ち上げることができません。

パネル間に「仮の梁」を作り、そこに立てかけてから持ち上げていく二段階作戦に。

とまぁ、何とか左右一組ができ上がりました。

これを明日、10枚やると思うと…。

一気に疲れがきて本日終了です。

半日で梁パネルまで取付

それでも、目標としていた一日(半日)で梁パネルまで完成できたのでヨシとします。

4日間連続小屋作りの予定で、一日は雨と予想していました。

結果は4日とも雨が降らないというこの時期にしては珍しいラッキー天気。

屋根葺きまでできなければ、「再びシートかけ…」と思っていました。

雨天が無いので、今回で屋根完成も見えてきました!

小屋組みの集中日

翌日も朝から快晴です。

小屋組みに一日を使うことになりそうです。

トラスがないので多雪地域の小屋組み構造強度に欠陥があることを意識してます。

屋根パネルの持ち上げ作業を進めます。

本来はトラスを取り付けて小屋組み全体の強度を持たせてます。

たまたま余っていた間口5.4m専用の屋根パネル11枚を利用しますが1枚足りません。

室内の幅が5m以上あるので、トラスなしで組み上げて本当に躯体が出来上がるのか少し不安です。

高所作業は時間がかかる

昨日、一組作ったように、仮の梁に片方をかけます。

壁の上にのせ込み1枚ずつ屋根パネルを持ち上げていきます。

途中、仮の梁が壊れかけたりして補強しました。

なので、思ったより時間がかかりました。

壁の上で屋根パネルを左右連結します。

1組作っては、少しずつずらします。

1組ずつ合わせていくという地味な作業です。

結局、朝から晩まで屋根パネルの小屋組みで1日が終りました。

頭上の2m40cm上での高所作業はなかなかはかどりません。

しかも一人作業です。

「片方合わせて仮止めしては、一度脚立から降りてもう片方に行き微調整してとめていく…」という非効率作業です。

二人で作業したい屋根組み

基礎の不陸があるので屋根にゆがみがでてます。

床をテコで持ち上げては「屋根パネルをコーススレッドでとめに行く」というような移動時間が長い作業です。

基礎下にパッキンを詰めるのも1人ではやりにくいです。

片方に助手がいて、合図しながら組んでいけば仕上がりもキレイになります。

さらに時間が節約できて体力の消耗度も大きく違います。

1人と2人の差が大きく出る作業です。

小屋組みが終わって外側から見て気づきました。

室内中央部分がわずかに凹んでいるように見えます。

屋根パネル12枚欲しいところが11枚しかなかったせいなのか?トラスが無いせいなのか?

やはり、トラスは重要だったと感じてます…

野地板を張る

3日目は、屋根の野地板を張る作業からスタート。

透明のポリカーボネート波板を屋根材に使います。

思いつきでトップライトにしようと

透明のポリカ波板を見ていると、ひとつのアイデアが…。

透明なら天窓みたいに…

急遽トップライトにすることにしました。

窓以外から明かりを採れます。

小屋組みをしてる時に思いつきで考えました。

しかし、そのせいで野地板の継ぎ手に屋根垂木を追加しなければなりません。

けっこう時間をロスしました…。

屋根のゆがみを調整するのはココが最後

屋根の枠組みが完成していても、角が90度になっていないことがほとんどです。

これは四隅の床の高低差があることで壁高さも高低差があり、小屋組みに歪みが出ます。

野地板に使う合板の角は必ず90度です。

これが正しいです。

基礎の不陸を調整し、屋根の歪みをとって野地板に合わせます。

脚立を使って2m40cmを上り下りすること数十回。

足腰が鍛えられます…!

野地板を張るのは半日ほどかかりました。

朝からはじめてお昼過ぎには終わりました。

野地板は新品を買ってきたのですが、トップライト部分を急に決めたので一枚足りません。

中古の合板で間に合わせました。

いよいよ次回は、ポリカーボネート波板の取り付け

私は屋根材に初めて波板を使います。

ポリカーボネート波板クリアを注文して受け取り済みです。

初めて使うのでちょっと不安です。

施工地は強風地留萌ということで、波板がめくれ上がるのを防ぐためには風が吹き込まないようにしなければなりません。

波板専用のパッキンがあるので、それを軒先から取り付けていきます。

次回は波板を取り付ける作業(この作業は初心者)をご紹介します。

コメント