北海道留萌市に間口5.4×奥行3.6mの19m3程の小屋を建てました。

旧芦別工場の残ったPANELHOUSE部品を使いました。

移設する可能性があるので、屋根材は再利用も可能なポリカーボネート波板を使ってみました。

小屋計画と設計

6坪弱の大きめの小屋ですが、電気・水道等のインフラは使用しません。

使用目的は”倉庫兼休憩小屋”です。

ただ、留萌は9月になると朝晩は寒い地域です。

完成後には薪ストーブの設置をしようと思います。

簡易屋根断熱はしておくべき(予定だけでやらなかった…)

屋根断熱は小屋完成後に後から施工することは困難です。

設計段階で決めておくべきです。

ストーブ燃焼効率や屋根材耐久性を考えると、絶対、屋根断熱をしておいた方が良いです。

当初は発泡ウレタンを使った屋根断熱を計画していました。

しかし、冬場に小屋を使う予定はなく物置小屋なので結果的に「屋根断熱」はとりやめました。

カラマツ外壁材が売り切れてしまった

旧工場の在庫品の”カラマツ外壁材”は、あっという間に売り切れてしまいました。

外壁材をどうしようか悩んでいます。

やはり、カラマツ外壁材の良さを皆さんはよく理解されています!

カラマツは反ったり曲がったりと狂いやすい反面、針葉樹では防腐効果が高く長持ちします。

木目がキレイで色合いも橙色に近く、味があります。

ホームセンターの野地板(12mm程度)を外壁材として利用するアイデアもいいでしょうね。

スギ材でもこまめに再塗装してメンテナンスすれば、長持ちすると思います。

外壁材は材料コストで30%くらいを占めるので、どうしようか考え中です。

結局、外壁は何も張らずに冬を迎えてしまいました…

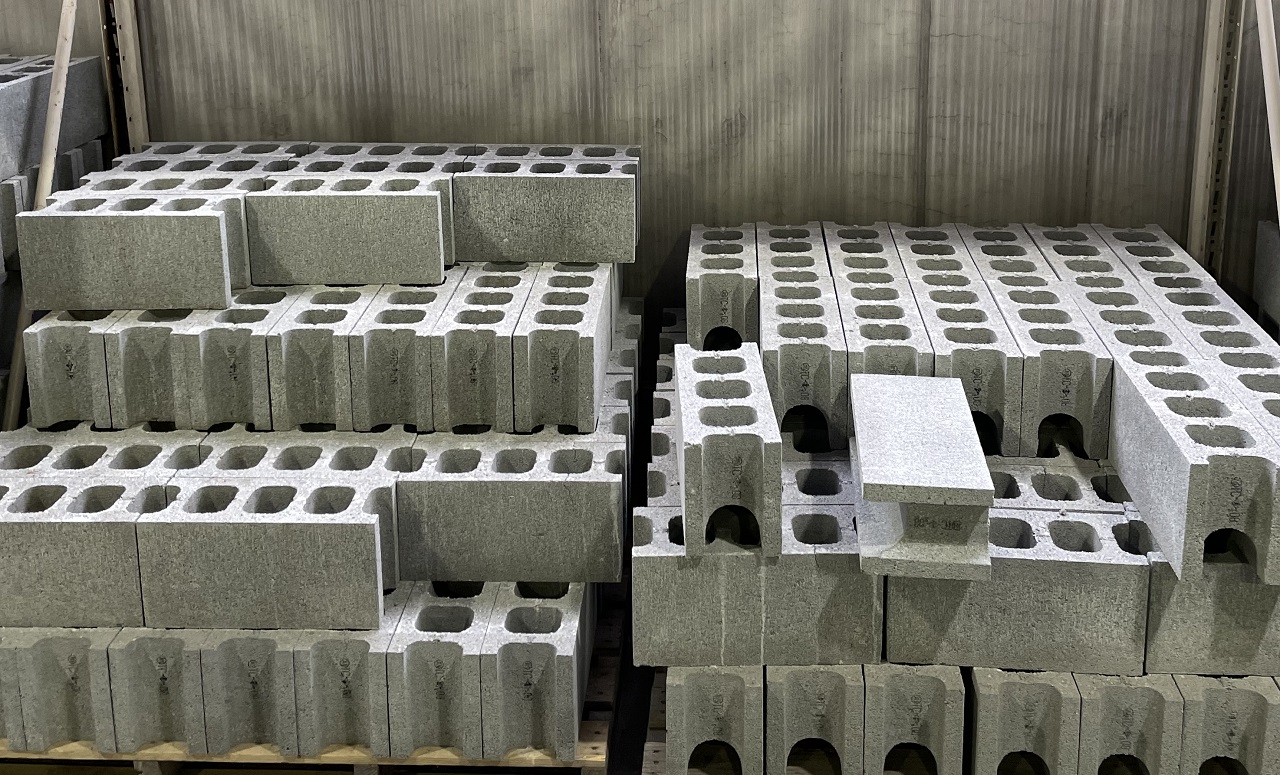

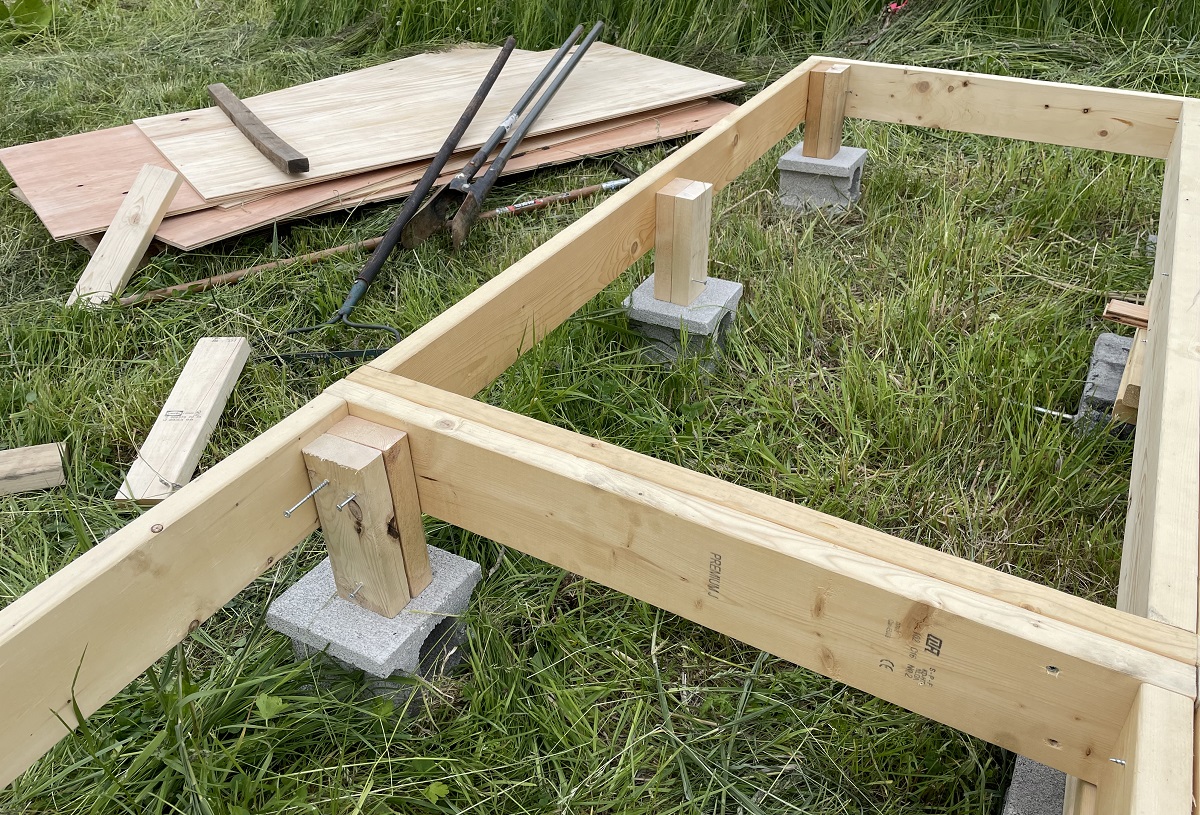

山小屋倉庫なので基礎はブロック

今回、小屋を作る場所は山林内で人が立ち入る場所ではありません。

基礎は簡易ブロック置きです。

留萌市は全国的にも有名な一年中風が強い強風地域です。

風圧による小屋の横転や移動は想定しなければなりません。

なので、四隅は羽子板付き束石を設置するなど、小屋が動かないように固定することを考えています。

床面高さは地盤面から30cm以上を

小屋の腐朽対策として地盤面から床面までの高さは30cm以上を確保したいです。

高いほど通気性が良く、湿気対策になり床下のメンテナンスが楽になります。

その分、段差が大きくなり階段が必要で、使い勝手が悪くなります。

小屋は位置や方向が大切です。

床面高さは大事です。基礎高さや土台、大引き材をよく検討。

床の合板厚さによって根太が変わる

厚さ24mmの合板は使いやすくておすすめです。

しかし、ホームセンターであまり流通してません。

サネ付き合板なら根太位置を910mmピッチにできて、床組みの作業がラクになります。

厚さ12mmなら455mm以下のピッチで根太を入れる必要があります。

足裏からたわみやゆがみが伝わりますので、床組みに手抜きは禁物です。

とりあえず、床完成が序盤目標

小屋作りは床板設置までが作業の一段落です。

床完成が序盤作業の一区切りです。

水平や位置に気をつかう地味な作業です。

でも、「建物は基礎が大事…」なのです。

5460×3640mmの床が完成したので養生のシートもかけやすくなりました。

荒天で作業が中断しても問題ありません。

壁パネルは在庫品をそのまま使う

壁で残っていた部品はわずかな幅910mm×4枚と、幅455mmの壁パネルばかりです。

これをそのまま使おうと思います。

2×4材を枠に9mm厚の合板を打ち付けただけのパネルです。

ドアや窓、換気口の数や位置を検討する

ツーバイフォー構造なので、補強すれば完成してから窓を後付けすることが可能です。

窓で注意することは方角や高さで日差しを考えたり、人目や冬の風向きなどを検討しなければなりません。

窓位置が高かったり低いと使いにくかったりします。

換気は居心地に重要です。

この広さなら自然換気口を高い位置に二か所ほど設けるのがおすすめです。

屋根パネル+梁でOK

キットでは小屋組みにトラスを採用してましたが在庫がありません。

「さて、どうしようか」と考えていたところ…

とりあえず、残っている屋根パネルを使って小屋組みを試作しました。

屋根のこう配をつけるには「ななめカット」があります。

設計は簡単ですが実際カットしてみると失敗が多くて作業に時間がかかります。(やってみた方はわかると思います…)

屋根パネルは、トラスを設置できない小屋前後の軒だし部(庇の部分)をパネル化した部品です。

これを利用し「引っ張り力」がかかる底辺に梁を補強すれば、小屋組みが完成できます。

木材は繊維方向の引っ張り力に強いので接合部をしっかりとめれば断面が小さくても大丈夫です。

梁材は2×4材でOKだと思います。

屋根奥行サイズが多少短くなる

トラスを省くので、屋根奥行きサイズが多少短くなります。

それにより接合部に隙間ができるので部材を追加したり、野地板をカットしたりしなければなりません。(継ぎ接ぎになってしまいましたが…)

合板の野地板カットは面倒ですが、コードレス丸ノコは、電源コードを気にすることなく屋根上で作業できてとてもおすすめ。

移設の可能性がなければ屋根材はコレ

今回は移設の可能性があるので使いませんが、本来ならば屋根材は断然アスファルトシングルをおすすめします。

大きめのホームセンターで手に入ります。

3坪の小屋ですとアスファルトシングル(幅340×長1000)が140枚ほどで足りると思います。

- トタン:価格◎ 施工性× 耐久性△

- アスファルトシングル:価格△ 施工性〇 耐久性◎

トタン屋根は資材は安いですが金物を曲げる道具や技術が必要です。

雨音が伝わりやすく、うるさいという欠点もあります。

アスファルトシングルより施工性が良い”オンデュリン クラシックシート”というおしゃれな波板屋根材もあります。

絶対使おう、専用釘

どの屋根材を使うにしても、ケチらずにその屋根資材の専用釘を使うようにしましょう。

一見すると普通の釘に見えますが、コーススレッドを使用するとすぐに雨漏りします。

専用釘は耐久性も考えていますので、必ずこれを使用します。

2021/6/16から床作りをスタート

快晴微風の中、売れ残ったキットハウス資材も無事到着。

休憩小屋の建築を始めようと基礎作りからスタートです。

山林なので基礎ブロックを利用して床組みします。

強風地の留萌地方なので強風対策をどうしようかと今も考えてます。

基礎ブロックの時短調整方法…

私が考える基礎設置の時短術は下記です。

- 最初に基点のブロックを決めます。(四隅のどれか)

- 小屋の向きに注意し「面」を意識します。(前後左右面のどれか)

- 「一番低い基礎」と「一番高い基礎」を見極めます。

- 四隅の水平がほぼでたら他の基礎も合わせます。

他のブロックとの水平関係をアタマに入れておくと、のちの床の水平を調整する時に手戻りが少なくなります。

床パネルが10枚ありましたが2枚足りません。

いろいろ考えましたが、結局、残り2枚を2×6材で自作して床組みすることにしました。(現場で決めた…)

やはり、使えるコードレス丸ノコ

そこで、大活躍なのがコードレス丸ノコです。

電源なしで2×6材もどんどんカットできます。

カット作業はすぐに終わります。

手ノコでカットしたことがある方は、この高生産性、労力節約がよくわかると思います。

あっという間に床パネルが完成しました。

ブロック基礎なので、まず、床パネル同士を全て連結してしまいます。

大きな床を一体化し、それから水平や位置を調整することにします。

6坪弱なので床全体はけっこう重いです。

一人で全体を持ち上げるわけではないので、少し上げてブロック調整くらいなら何とかなります。

高低差25cmあったので、束柱にしてしまう

水平器で測ると、設置した基礎の最大高低が25cm程ありました。

画像のように「束柱」で調整して、そのままウッドデッキのように床組みすることにしました。(現場で考えながら…)

束柱をとめるためのコーススレッドの本数はたくさん使いました。

24mmネダノン床板が無いので

床板合板の24mmネダノンは留萌のホームセンターに売っていませんでした…。

仕方がないので考えた結果、12mmを2枚重ねすることにしました。

以前に12+12mmの床板を試作したことがあります。

24mm厚合板のネダノンのように根太が不要になるわけではありません。

「12+12mm」が接着されてないのでズレます。

455mmで根太を入れないと床の踏み心地が悪いのです。

2×4材を使い根太を増やして廃材の12mm合板を下地床として張ります。

さらに買って来たキレイな新品合板を仕上げ合板として張りました。

結局2カ所ほど根太を入れ忘れて、その部分はたわんでます…

少し、たわむような、床鳴りするような、なんとも言えない踏み心地ですが、まぁ、ヨシとします。

やっぱり、24mm実付き合板は仕上がりも施工性も良くておすすめです。

ここまで約2日間一人での作業です。

それほど急いだわけでもなく天候に恵まれました。

あなどれない留萌の強風

床だけですからさすがに吹き飛ぶほどの強風はないと思います。

しかし、そこは国内屈指の強風地、留萌。

床が飛ばないようホールダウン金具とロープ止めで強風対策します。

2本しか在庫がなかったので、次回の買い物でもう2本追加して四隅に取り付けようと思います。

3日目は片付け、ついでに

2日で床施工が終了したので3日目は片付けだけです。

ついでにコーナー壁を四隅分組み立てておき、雨水が溜まらないように床中央付近を高くするのに利用します。

次の組立がいつになるのかわかりません。

しっかりシートで養生しておかなければと心得ていました。

しかし、何やらシートサイズが小さくてしっかりかかっていません…。

ストレッチフィルムをグルグルと5周は巻いて、強引にシートを止めておきました。

次回は一気に小屋組みまでやります。

雨に濡れるのは建物に良くないので、屋根を葺くところまで行く予定です。

天候に恵まれても、連続して3~4日は必要になるでしょう。

この5.4×3.6m小屋は、薪の原木を販売する時の管理小屋にするつもりです。

移設することが有り得ます。

屋根材にアスファルトシングルは変更して、別の資材を検討することにしました。

資材が値上がり中で予算がキツイです…。

ただいま設計積算中です。

雨が心配ですが、2021/7/13から一気に屋根葺き

いろいろ考えましたが、屋根材はポリカーボネート波板クリアにしました。

直接費としての資材価格も安いですね。

施工早さ、屋根材重量バランス、クリアにして明かりとりを重視した結果、アスファルトシングルより耐用年数が劣りますがコレにしました。

キットハウス開発時には「チープになる…」と敬遠されてきた”波板”。

商品開発時には試験的に使用したことがあります。

私は、はじめて屋根材として使ってみます。

さてさて、どうなるのでしょうね?

コメント