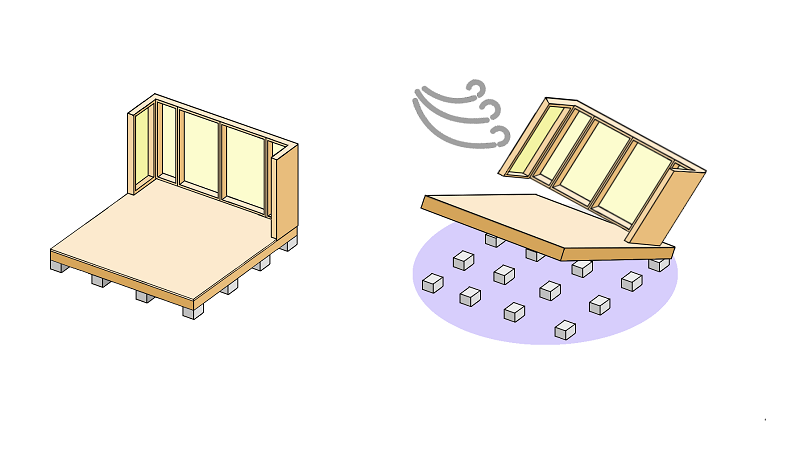

強風が建物に与える力は、横方向(水平方向)です。

海岸線では強風でモノが吹き飛びますよね…。

ガゼボなど壁がない建物等には、パラシュートのように吹き上げる力もかかります。

屋根を吸い上げる揚力にもなりえるのです。

強風被害は、建物が倒壊したり、屋根材や壁材が飛散して、人やモノに危害を与えてしまう恐れがあります。

台風は瞬間的に強い風圧力を発生させます。

小屋の強風対策は、どう注意したら良いのでしょうか?

平屋小屋でも、あなどれない風圧力

一般的に木造住宅は法令で、風速30m/s、強風地で風速40m/sでも倒壊しないようにつくられます。

建物にかかる風圧力は、建物形状によって異なります。

風を受ける面積が大きかったり、全高が高い建物ほど、かかる力が大きくなります。

高さや壁面積に注意

壁高で天井が高いと、室内は面積以上に広く感じられます。

空間利用ができて店舗等には人気があります。

しかし、全高が高い建物は風を受ける壁面積も広くなり、大きな風圧力(受圧)を受けます。

風圧力は原則的に一階部分に作用します。

基礎と連結していないと、小屋が移動したり転倒するなど不安定になります。

風荷重の考え方は、風圧×受圧面積です。

屋根や建物形状によりますが、平屋建てでも高さが最高部で3mを超えると壁面積も大きくなるので、風圧力をよく考えて計画しなければなりません。

小屋を作る時も注意

建物の設計時だけでなく、小屋作り中にも強風対策が必要です。

壁面全体が組み終わり躯体が完成していないと、設計上の強度がありません。

建設中は風荷重にとても弱い状態なのです。

作業を中断したり現場を離れる時は、わずかな時間であっても強風対策を怠らないようにしましょう。

瞬間風速に気をつける

崖上や海岸湖岸、吹き抜ける平野地、谷あい地では、瞬間的に風速が高くなる可能性があります。

風速や風向の変化が大きくなることに注意です。

風速40m/sでも大丈夫な設計にした…

としても、瞬間風速を想定していないと被災することがあります。

強風は定速で吹き付けるものではありません。

風圧力はこれを念頭に設計しなければなりません。

コンクリート基礎に固定がおすすめ

強風を受けるのは建物の高い位置ですが、強度を考慮しなければならないのは建物の下部です。

コストが増しますが、コンクリート基礎工事をして、建物を固定するのが安心です。

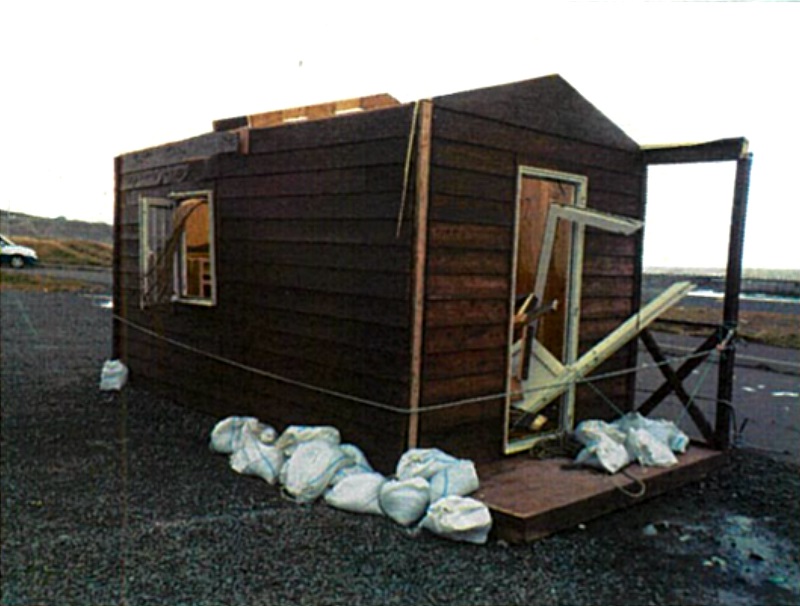

小屋が強風で飛ばされた

北海道の海岸で一晩の強風によって小屋が飛ばされました。

基礎ブロックに置くだけで設置した小屋でした。

観測史上でも滅多にないほどの強風でしたが、風圧力による風荷重の怖さを知らされた例です。

基礎と固定しなかったから

海岸湖岸や風の吹き通りやすい場所では、受圧面積を少なくするために高さを制限したいです。

基礎と緊結することが必要です。

想像ですが、上記画像の例は「フワッ」と浮き上がったとたんに、小屋が基礎からズレ落ちたと思われます。

基礎と小屋に何らかの固定をしていれば、転倒事故を防ぐ事ができたのかもしれません…。

薪棚が倒壊した…

解体選別した1×6材、2×4材を使って、薪を乾燥させるための薪棚を作りました。

壁が2.4mあるので高さがあります。

強風と豪雪に耐えられるのか心配です。

薪棚は雨をしのいで通風性を確保することが大切です。

壁がないので風圧力がかかりにくいと思っていました…。

強風豪雪地なので、どうすれば壊れたり倒れないか考えて設置しました。

面積がなくても高さがあると

薪棚は壁面がないので風圧力がかかりにくいと安心してました。

受圧の面積が小さければ確かに大きな力にはなりにくいでしょう。

しかし、高さがあると風圧力は増します。

てこの原理のように建物が不安定になります。

2.4mの高さに重めの屋根を設置していたので、コレが倒壊の原因になったことは間違いないと思います。

控え材の強度がないと…

本来はしっかり基礎をつくり、それとの固定が一番おススメです。

敷地が広い山林内や別荘地なら、画像のように控え材を取り付けるのも有効です。

しかし、控え材の断面が小さく細いと強度が足りません。

上画像の左側から強風を受けて控え材が折れ曲がり、薪棚が倒壊してしまいました…。

控え材を補強してから問題なし!

薪棚をつくってから1カ月ほどしか経っておらず、すぐに倒壊してガッカリです。

破損した資材を片付ける時間がありませんでした…。

そのまま、降雪があり冬を迎えてしまいました…。

翌年、建て直した時に控え材を強度ある木材に変えました。

今度は倒壊しないと思います…。

強風化する異常気象で、怖い風荷重

近年の台風は巨大化、強力化しており竜巻の発生も多くなりました。

最大瞬間風圧力は観測以上の数値になることが珍しくありません。

風が吹く方向も変わってきていて、今まであまり強風を意識しなかった地域でも、突然突風が吹いたりします。

小屋を作る計画においても、これまでの強風条件にプラスして異常気象を想定しておきましょう。

建築前の設計時から対策しておきましょう。

屋根材はメーカーの施工方法に従う

台風で瓦屋根が飛散して、家屋に被害が出たことは記憶に新しいですね。

仮設のブルーシートで雨漏りを防ぐ被災住宅を思い出します。

風荷重を受けやすい高い位置の屋根材の破損や飛散に注意しなければなりません。

アスファルトシングルを使う場合、メーカーが定めた釘種類、本数、方法で施工していれば、強風に対してほとんど心配ないでしょう。

反対に施工方法を遵守しないと、本来の建材能力を引き出せません。

屋根材メーカーが推奨する施工方法に従おう。

置くだけの束石は地震に強いが…

江戸時代や戦前は、木造建物を置くだけの束石基礎がありました。

置くだけの束石は、強風や地震で建物が移動します。

しかし、ズレてしまっても「躯体に損傷がない」という利点がありました。

昔風の免震構造…

現代においては建物が移動すると密集する住宅を損傷させたり、人命を危険にさらすリスクがあります。

小屋の強風対策は、羽子板付き束石などで建物と基礎を緊結させることです。

平屋なら固定すれば風対策OK

基礎と緊結していない小屋は移動したり、吹き飛ばされてしまうことがあります。

平屋なら基礎としっかり固定すれば、強風によって小屋が移動することがほぼないでしょう。

かかる力が横方向(水平方向)の風荷重は、固定が最も効果を発揮します。

基礎を深く設置できない時はペグのように固定する方法も効果があります。

さらに心配なら、控え材を設けたり固定箇所を増やすのが良いと思います。

強風対策は小屋作りで必須です。

悪天候時の安心の為に強風対策は万全にしておきましょう。

コメント