基礎ブロックを水平に並べるだけでも大変で…。

というご相談をいただきます。

ましてやブロックより重い束石となると、さらに難しそうですね。

束石を使った独立基礎は、知らないと難しく、慣れれば簡単なのです。

作業前の準備・計画

3坪以下の小さい小屋は重量ブロックに置くことも多いですが、独立基礎として束石を使う場合をご紹介します。

掘削作業の前に

自分の敷地であっても、地面を掘る前に埋設管や土質を調べておきましょう。

水道管やガス管、電線が埋設されていたり、硬い岩盤だったり大きな岩がたくさん埋まってたりする事もあります。

管の埋設を図面等で知ることができないときは、手作業で慎重に掘り進める必要があります。

岩盤や岩を金テコなどで粉砕できないときはムリに取り除かず、小屋なら安定した地盤なのでその上に基礎を設置するようにします。

基礎づくりは、材料などを調達する前に試掘して地盤の調査をすることが大切です。

床面高さを決めておく

床面高さは小屋が完成した後では、簡単に調整できない部分です。

基礎作りをはじめる前に、うっかり忘れがちな床面高さを決めておきましょう。

床面が高いと

床下の通風性があって湿気が溜まりにくく防腐の効果がありますが、出入りに段差が大きくて疲れたり、小屋全高が高くなるので、屋根組みが高所作業になり建物が不安定になります。

床面が低いと

地面と段差が少なく、出入りが楽で高所作業も減り、小屋作りが簡単になりますが、軒下の壁面下部に雨水が撥ね返りやすく、水はけの悪い土地だと床下にカビが発生したりして腐朽が心配です。

材料・道具は何が必要か?

基礎作り作業の進捗や完成度は、材料と道具に影響されますので準備に時間をかけましょう。

材料

- タルキやヌキ等の木材(たくさんあるほど良い)

- 束石(12個、四隅を羽子板付きなら4個+羽子板なし8個)

道具

(中)バケツ水

(右)カラースプレー

(左上)マジックペン

(右)コーススレッド

(中)水平器

(下)スコップ

(左)インパクトドライバー

(真中)水糸

(右)カッター

- ノコギリ

- インパクトドライバー

- 水糸

- カッター

- 透明ホース(Φ8mm程)

- バケツ水

- マジックペン、カラースプレー

- 砂利、砂

- 水平器

- スコップ

- コンベックス

どれぐらい時間がかかる?

基礎完成までに要する時間は、設置する基礎の個数や面積、土質によります。

土質や基礎深さによりますが、DIY初心者なら3坪の小屋で20個の束石基礎設置に実働で3日くらいをかけた方が良いかもしれません。

基礎ブロックや束石の独立基礎作りは1人でもコツコツ作業できますが、作業内容は「掘ること」「砂や砂利を運ぶこと」「束石を設置すること」なので効率を求めれば2人以上の方が良いでしょう。

モルタルは使った方が良いの?

束石下にモルタルを敷設すると、基礎底面の面積が大きくなり、個別基礎の沈下が防げて良い効果が期待できます。

モルタルを使用する利点は、水平を調整しやすくなります。

基礎下の砂利や栗石をしっかり転圧し水平がだせれば、モルタルを使わなくていいのですが、モルタルを用意すれば作業が早く簡単になるのでむしろ初心者向きかもしれません。

独立基礎の作り方

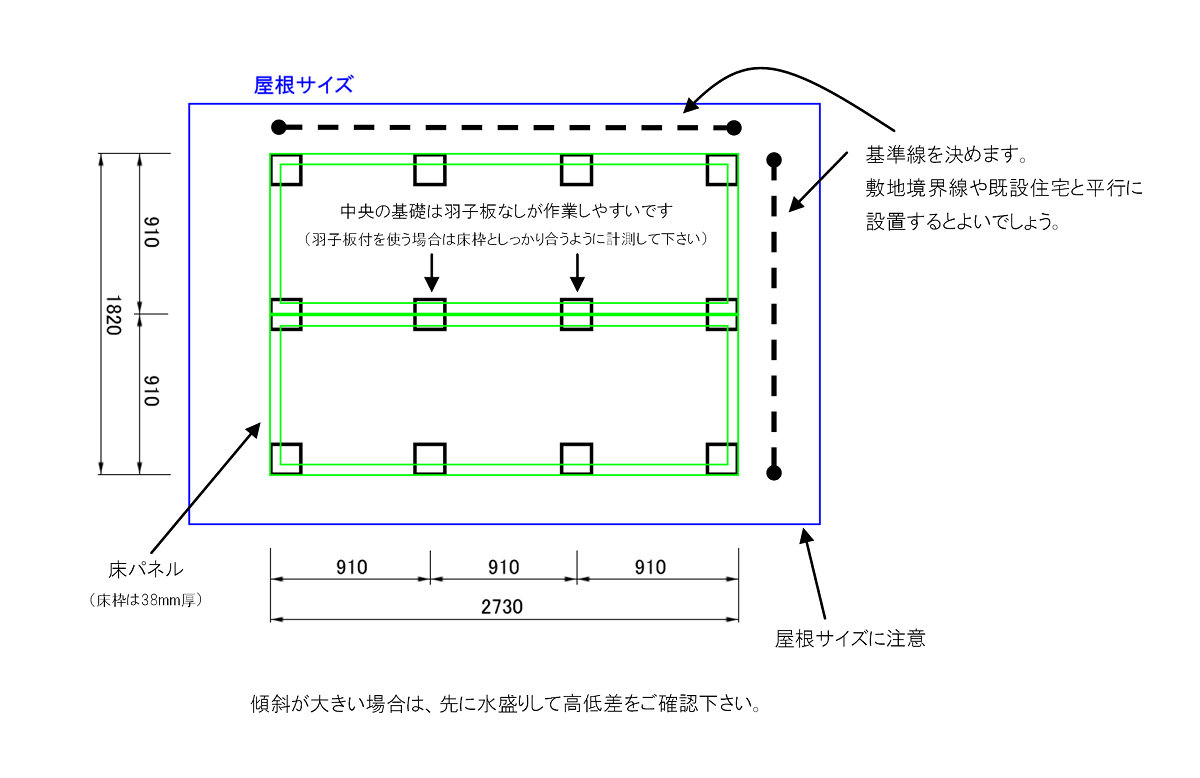

独立基礎の作り方を、1.8m×2.7mの基礎数12個の1.5坪の小屋で解説します。

このサイズですと物置くらいなので、羽子板付き束石で基礎と固定するのは四隅で十分です。

床下の隠れる「中央の基礎」は、基礎ブロックで良いと思います。

屋根軒先と隣地境界線の距離

最も大切なのは隣地境界を越境してはいけないので、屋根のサイズに気を付けて、境界線から屋根の軒先まで20cmは離れるようにしましょう。

落雪が心配されるときは、軒先から隣地境界線まで50cmほど離れていれば心配ないと思います。(アスファルトシングルのような無落雪屋根材の場合)

小屋が完成すると、軒先が境界ギリギリでも外壁と境界が50cm以上あれば、見た目が意外と接近して建てているように見えません。

基準の基礎よりも線を意識する

角にある1個の基礎を基準点にして作業を進めるのは大切ですが、それとともに線を意識しましょう。

上図のように右上の1個の基礎を基準とすると、1点の位置水平は良いですが、回転する可能性があり小屋の向きが定まりません。

小屋の向きを決める大事な線を確認し、その線に平行に基礎を並べ完成まで意識するようにしてください。

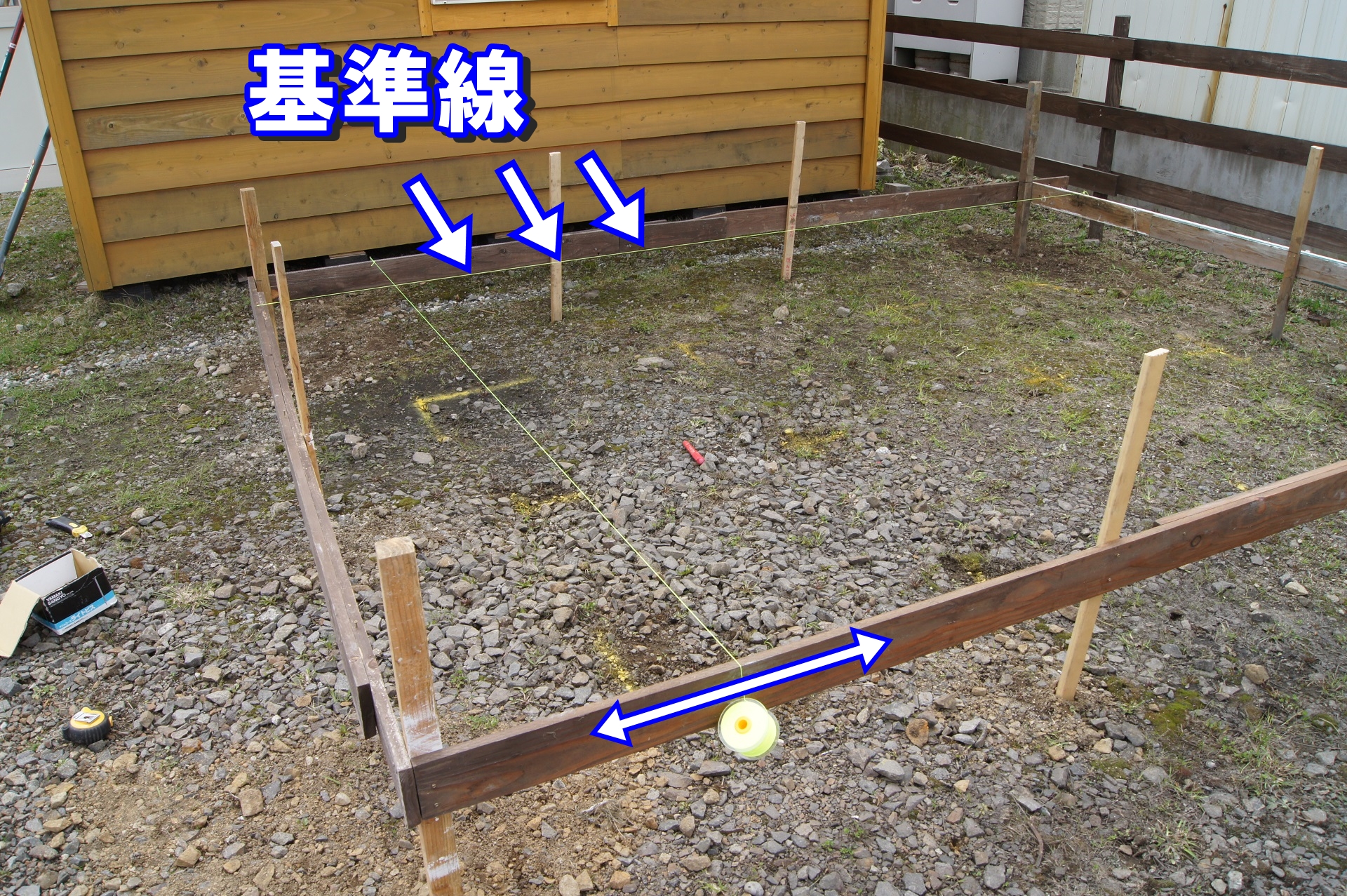

水糸を張るための杭を打つ

小屋の向きを決める基準線を確認し、四隅の基礎を決めそのさらに50cm程外周に杭を打ちます。

水もりして水平にヌキを取り付ける

水もりして水平を確認し杭に印を付けて、ヌキ等で杭同士を連結します。

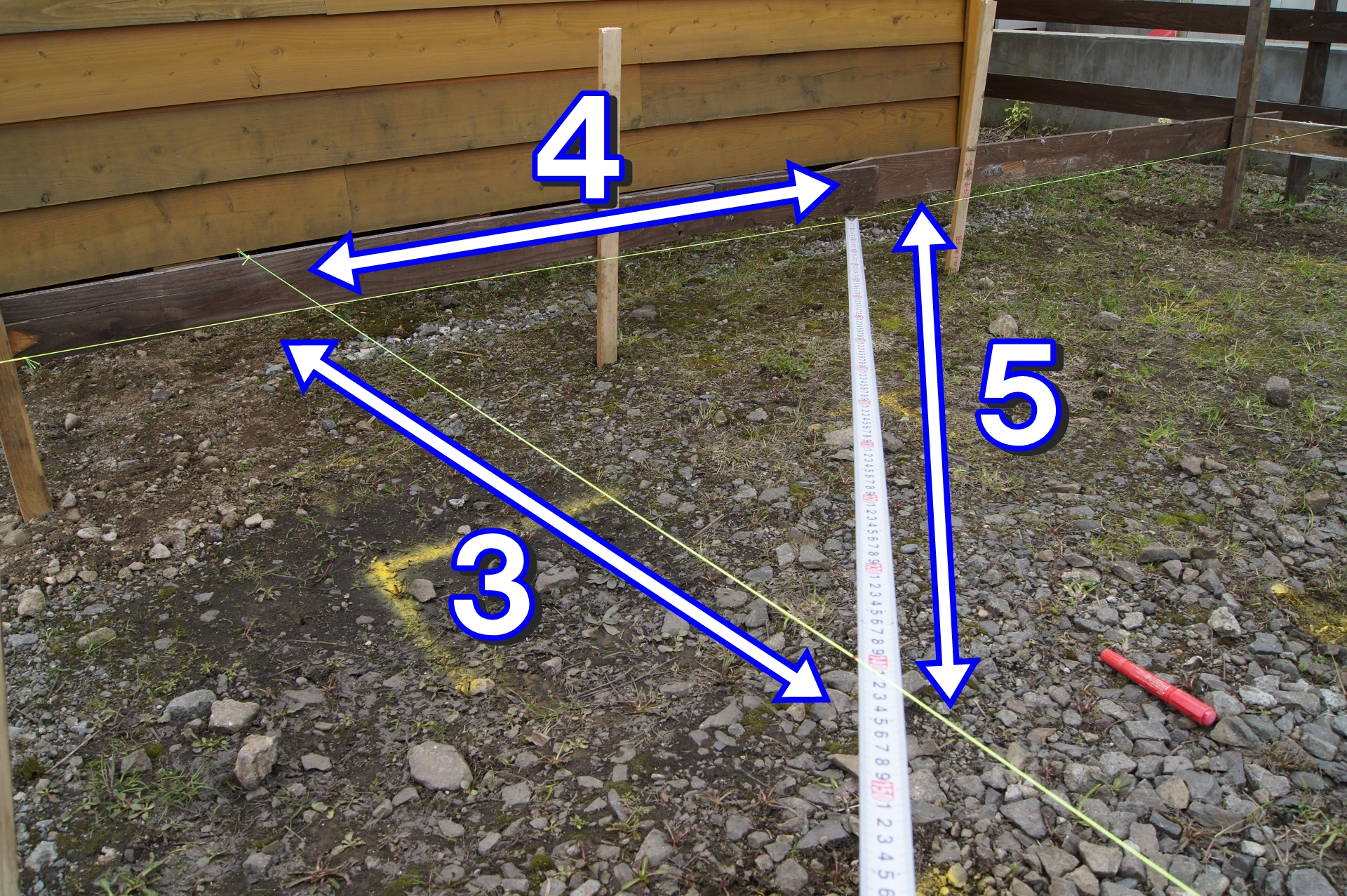

壁線から直角に水糸を張る

小屋の壁線(基準線)を決め、そこから直角を確認するため、水糸を張り「3:4:5」などで基礎の位置を決定しスプレーします。

掘削する

全ての水糸を張り基礎位置にスプレーでマーキングし、一度水糸をはずして基礎穴を掘削します。

調整して水平に設置する

基礎自体の水平を確認し、基点からそれぞれの基礎間の水平も確認して、全ての基礎を設置します。

コツは四隅の基礎を先に置いてから、残りを調整していきます。

四隅の水平が確かだと、中間の基礎の高低が目視しやすいからです。

よくある失敗例

私が自分で失敗したり、お客様から聞いた独立基礎設置に関する失敗例です。

転圧不足で基礎が沈下した

畑や湿地に多く、地盤が柔らかいため、しっかり転圧したつもりでも基礎が沈下することがあります。

分譲農地などでは畑用に盛土しているので、用土が落ち着くまで小屋設置後5年程度は沈下の心配があります。

「ひと雨来て見たら、沈下がすごかった…」という農地小屋もありました。

3坪木製小屋は1000kg程度と軽いですが、二週間ほどで基礎束石が5cmも沈下してしまい、自動車のパンタグラフジャッキを使って補修を手伝ったことがあります。

基準点、基準線の間違い

独立基礎完成後や作業途中に基点や基準線を変更すると、全部の基礎の位置を変えないといけません。

手戻りになり作業時間をロスしますので、基点は慎重に確認して決めましょう。

小屋の壁を取り付けている時に、基点と向き(基準線)を変更することになり、大幅に手戻りしたことがあります。

高さを変更する

設置が終わってから高さを変更したことがありますが、これも全基礎を変更しなければなりません。

全高が高すぎて屋根が障害物に接してしまうという事もありますが、多くは床面高さを誤るケースです。

「床面が低すぎた」ということが多いので、作業を開始する前に床面高さをイメージしておきましょう。

1個にこだわり過ぎ

束石基礎1個ずつ完璧に設置しようとすると、長時間かけたり作業が進まなくなったりします。

几帳面な方に多く、床材もわずかに寸法誤差があるので、結局は微調整することになります。

1個ずつ完全に仕上げるよりも全体を完成度50%で仮設置し、均等に微調整しながら仕上げるようにすると良いです。

独立基礎はどうすればうまくいく?

常に全体を見ながら

1個の基礎に集中して真剣に作業に集中すると、全体にゆがみが生じたります。

今設置している基礎から基点基礎、基準線を意識して計測し、位置高さに間違いがないか常に確認しましょう。

基点を含む四隅の基礎をだいたい設置してから、そのほかの基礎を設置していきます。

全ての基礎を完ぺきに設置しなくて良い

3坪以下の小屋では、荷重計算で必要な基礎個数よりも多く設置するように推奨してました。

これは想定を超える重い重量物をお客様が収納する可能性への準備もありますが、多めに設置することでいくつか機能していない基礎があっても、荷重強度に支障はありません。

初心者用のDIYでは独立基礎設置が完全でないこともよくあるので、個数を多めにするようにアドバイスしてます。

小屋完成後に調整できますので、いくつかの基礎は床材と隙間があって浮いてても良いです。

基礎設置は時間がかかります

基礎設置は地味な作業なので、コツコツとゆっくり仕上げていくのが、良い基礎完成への近道です。

きれいに仕上げたいなら、しっかりと時間をかけるように予定しておくことです。

三坪小屋の基礎なら2~3日を、基礎作りの時間にしてもいいでしょう。

経験者がいれば手戻りが少ないので、作業のスピードや効率にすごい違いがでます。

しかし、土木経験者の方は「早く」完成することが身についているので急かされることもあり、コツコツ作業したい方は少し注意しましょう。

コメント